時刻表(じこくひょう)とは鉄道・路線バス・航空路線・定期航路など公共交通機関の運転時刻をまとめた表、およびその表を多数掲載した冊子[1]などのことである。 Today's doodle marks the 121st anniversary of the publication of the first Japanese railway timetable, the advent of time consciousness, and the beginning of efficient and reliable mass transit in Japan. 時刻表には一般に公共交通機関の運行系統上のある一地点(駅、バス停、港、空港)における発着便(列車、バス便、船便、航空便)の出発時刻を時系列的にまとめたものと、運行系統全体における各運行便の出発地・中継地・到着地となる各地点(各駅、各バス停、各港、各空港)の発着・通過時刻を図表に網羅的にまとめたものとがある。

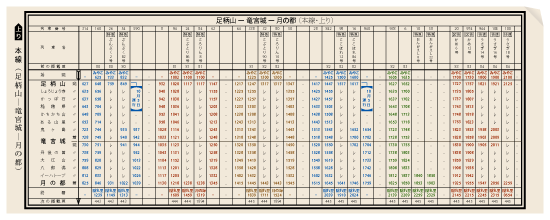

時刻表(じこくひょう)とは鉄道・路線バス・航空路線・定期航路など公共交通機関の運転時刻をまとめた表、およびその表を多数掲載した冊子[1]などのことである。 Today's doodle marks the 121st anniversary of the publication of the first Japanese railway timetable, the advent of time consciousness, and the beginning of efficient and reliable mass transit in Japan. 時刻表には一般に公共交通機関の運行系統上のある一地点(駅、バス停、港、空港)における発着便(列車、バス便、船便、航空便)の出発時刻を時系列的にまとめたものと、運行系統全体における各運行便の出発地・中継地・到着地となる各地点(各駅、各バス停、各港、各空港)の発着・通過時刻を図表に網羅的にまとめたものとがある。To celebrate this achievement, we decided to create our own, unique schedule with invented names, destinations and times in homage to the humble train timetable. We wanted to reference as many traditional design elements, symbols and typographic styles as possible. To help out, we gathered as many "timetable geeks" as we could find in our Tokyo office. Our team of experts had many brainstorming sessions and came up with more ideas than we could possibly include in the final artwork. Hopefully fans of train timetables will enjoy all the small details we poured into our schedule.

前者は運行系統上の一地点を基準として運行便の発着時刻を示すものであり、主に各駅、各バス停、各フェリー乗り場などで掲示される。一般に上から下に向けて一時間ごとに区切られ、各時間帯の発着便が記載されており、発着の早い順に左から時分を表す数字が配列される(分の数字のみの2ケタ表示のものも多い)。行先については、行先ごとに欄を分けるか、一欄にまとめて添え字で区別して表示される。平日と土日祝日とでは運行形態が異なる場合には別枠あるいは別紙に区別されていることもある。列車時刻表の場合、列車種別(特急・快速・急行・準急・各停等)は色文字や背景色あるいは記号で区別される。また、発車番線、車両数、列車扉数(ドア数)、終電が付記されていることもある。大都市中心部のバス停に掲示されるバス時刻表では、便数が多いため、具体的な数字を入れず一定の時間帯につき「3~5分間隔で運行」などとまとめて記載されていることもある。また、一部の終着駅や拠点駅では、列車の到着時刻を明記した時刻表を掲示しているところもある。

前者は運行系統上の一地点を基準として運行便の発着時刻を示すものであり、主に各駅、各バス停、各フェリー乗り場などで掲示される。一般に上から下に向けて一時間ごとに区切られ、各時間帯の発着便が記載されており、発着の早い順に左から時分を表す数字が配列される(分の数字のみの2ケタ表示のものも多い)。行先については、行先ごとに欄を分けるか、一欄にまとめて添え字で区別して表示される。平日と土日祝日とでは運行形態が異なる場合には別枠あるいは別紙に区別されていることもある。列車時刻表の場合、列車種別(特急・快速・急行・準急・各停等)は色文字や背景色あるいは記号で区別される。また、発車番線、車両数、列車扉数(ドア数)、終電が付記されていることもある。大都市中心部のバス停に掲示されるバス時刻表では、便数が多いため、具体的な数字を入れず一定の時間帯につき「3~5分間隔で運行」などとまとめて記載されていることもある。また、一部の終着駅や拠点駅では、列車の到着時刻を明記した時刻表を掲示しているところもある。後者は各運行便の各地点における発着時刻を図表にしたもので、複数の路線を一覧表や冊子にまとめたものであることが多い。列車時刻表の場合、各列車ごとに左から右に向かって縦方向に帯状に区分けされており、表の上部に列車番号・列車種別(特急・快速・各停等)・列車名・車両数(編成)・始発駅入線時刻・始発駅発車番線などが記載され、表の下部に各駅における列車の出発時刻(到着時刻)が上から下に向かって記載されている。通過地には縦方向に矢印あるいは二重線が引かれており数字は記載されていない。各駅には始発駅からのキロ数が記載され、時刻表によっては乗換案内や周辺案内(山、トンネル、城、湖など)を載せているものもある。バス時刻表も列車時刻表のように各便ごとに縦方向に帯状に区分けされていることもあるが、各便ごとに上から下に向かって横方向に帯状に区分けされていることもあり各バス停での通過時刻が左から右へ記載されていることもある。また、バス時刻表の場合には経由地、運休日などが付記される。

現在、スマートフォンで時刻表や乗換案内が簡単に検索できる他、鉄道・航空・船舶・バス会社は自社のホームページや携帯サイトで時刻表や運賃表を公開しており、冊子タイプの時刻表は大幅に減少しつつある。しかし近鉄・京阪・京成・名鉄・西鉄などの時刻表は旅行ガイド・航空や他社線接続の資料としての価値もあり、各鉄道会社の売店などで根強く売られている。また、一部の事業者や駅では小さな紙に印刷した携帯型発車時刻表や、壁貼り用の比較的大きな時刻表を配布している。壁貼り時刻表は自治体や商工会など、交通事業者以外の者が作成することもあり、新聞の折り込みなどで配布されることもある。 日本では時刻表に示された事実の列記だけでは創作性がなく著作権が認められないとするのが定説[2]であるが、2001年の文化審議会著作権分科会国際小委員会では1990年代に関係業界から時刻表の一部分だけをとりあげ売られるのは困るという要望があったため、著作物ではないが保護する方向が検討[3]された。